📌 毎日、流し読みする時間も取れないパパとママへ

育児と家事に追われて、ゆっくり記事を読む時間すらない…

そんな時でも、要点だけをサッと知りたい!という方のために、この記事のポイントをぎゅっとまとめました💡「まずはここだけ」でも、どうか気持ちが軽くなりますように🌿

※この記事は、小児泌尿器科医や現役の助産師さんの知見、筆者の実体験をもとに、「正しいけど、うまくいかない」ママたちのリアルに寄り添って書いています。

✔️ トイトレは“おしっこを出す”ではなく“ためる”準備が大切

👉 膀胱におしっこをしっかりためて、尿意を感じる力が育たないと、トイレでの排泄は難しい(小児泌尿器科医・佐藤先生)

→ 特に「時間を決めてトイレに連れていく方法」だと、“出す”ことばかりに意識が向いてしまいがち。でも、トイレに行く前に「たまっている感覚」が育たないと、結果的に排泄が安定しにくくなるんだって💡

✔️ スタートは早ければいいわけじゃない。膀胱や脳の発達を待つのが近道

👉 発達が整う前に始めても、うまくいかず親子でストレスになるだけ。個人差はあるけれど、一般的に膀胱の機能が整うのは2~3歳以降と言われているよ。

→「“周りが始めたからうちも…”と焦ってしまうけど、その子の“今”を見て決めるのがいちばんの近道なんだよね🍀」

✔️ きょうだいの姿や園生活が“自然なきっかけ”になることも(ロールモデルの力)

👉 家族やお友達がトイレを使っている姿を見ることで、「自分もやってみたい!」と自発的なやる気が生まれやすい✨

→「お兄ちゃんやお友達が“できた!”を見せてくれると、自然と“自分もやってみたい!”の気持ちに火がつくんだよね🔥」

✔️ 焦らず見守ることで、子ども自身が「できた!」という自信を持ちやすくなる

👉 トイレで成功したときの達成感は、子どもにとって大きな自己肯定感に!信じて待つことで「自分からやってみたい」が育つ🌱

→「“信じて待ってくれてた”という経験は、子どもにとって一生の宝物。『ママが待っててくれた』って、心の根っこに残るよね🌷」

✔️ 無理やり進めると、膀胱にためる力や尿意の感覚が育たず、逆に遠回りになることも(専門家たちも警鐘)

👉 頻繁な声かけや“時間決めトイレ”がクセになると、膀胱にためる経験ができず、結果的に頻尿やおねしょが長引くことも😢

→ 「がんばらせた分だけ前に進む」と信じたくなるけど、排泄の発達には“心と体の準備”が必要なんだよね。

トイトレは競争じゃないから、遠回りに見えても「その子のペース」が、いちばんの近道だったりするの🌿

- 📌 毎日、流し読みする時間も取れないパパとママへ

- ✔️ トイトレは“おしっこを出す”ではなく“ためる”準備が大切

- ✔️ スタートは早ければいいわけじゃない。膀胱や脳の発達を待つのが近道

- ✔️ きょうだいの姿や園生活が“自然なきっかけ”になることも(ロールモデルの力)

- ✔️ 焦らず見守ることで、子ども自身が「できた!」という自信を持ちやすくなる

- ✔️ 無理やり進めると、膀胱にためる力や尿意の感覚が育たず、逆に遠回りになることも(専門家たちも警鐘)

- 🧡1. 正しくやってるのに、進まない…焦っていた私

- 🌿2. “本人のタイミングを待てばいい”は、誰にでも通用するわけじゃない

- 🎒3. 幼稚園での出来事がくれた“自信の種”

- 💡4. 「1時間おきの声かけ」がうまくいった、わが家の特別なタイミング

- 🌼5. 「焦らないトイトレ」は、けっして“何もしない”ことじゃない

- 🌈最後に:この記事を読んでくれたあなたへ

- 🔗参考資料まとめ

🧡1. 正しくやってるのに、進まない…焦っていた私

「3歳すぎてるのに、なんでうちの子はパンツにならないの?」「もう幼稚園も始まるのに…」

そう思って、トイレに誘ってみたり、声をかけたり、トレパンを使ってみたり。本やネットの情報を信じて「正しい」とされるトイトレに取り組んでいた私。…でも、うまくいかない。

「トイレに行く?」と聞けば「いかない!」と返ってくる。時間を決めて座らせても出ないし、失敗した時は親子でガッカリ。

何が間違っているの? 私が悪いの?──そんな自分を責めてしまう日々でした。

🌿2. “本人のタイミングを待てばいい”は、誰にでも通用するわけじゃない

私も、HISAKOさんの「トイトレなんてしなくていい、自分から行くようになるよ!」という言葉に救われた1人でした。実際に、無理に座らせず「トイレ行く?」と聞くだけの声かけを続けていたんですが……。

正直、まったく進まなかったんです。「トイレ行く?」「行かない!」のループだけが残って、「どうしたらいいの?」と、私の方がパニックに。

そこで気づいたんです。

HISAKOさんのお子さんたちは12人きょうだい。つまり、きょうだいのやりとり自体が“トイトレの練習”になっているんじゃないかって。

わが家のような1人っ子家庭では、子どもが「トイレをする姿」を見る機会が少ないんです。だからこそ、“自然に任せるだけ”では足りないこともある。

「自然に任せる」「無理強いしない」だけじゃない、子どもの個性に合った関わり方を考えていく必要があったのです🍀

🎒3. 幼稚園での出来事がくれた“自信の種”

年中(4歳)の頃、私は幼稚園の先生方に何度もトイトレの相談をしていました。うちの園は「自分でできるように」がスタンス。だから「ズボンやおむつの上げ下ろしも、本人にやってもらってます」と言われていて…。

最初は、娘が泣きながら自分でズボンの上げ下ろしをしていたそうです。でも、その経験を重ねていく中で、今ではトイレで普通に自分でできるようになっていたことを先生から聞いて…本当にうれしかった。

あの時の「わーん!!」と泣く声を想像して、じーんとしました。

💡4. 「1時間おきの声かけ」がうまくいった、わが家の特別なタイミング

よくあるトイトレのアドバイスに、「頻繁な声かけはNG」とあります。確かに、おしっこを“ためる”力がまだ未熟な時期には、トイレに誘いすぎると子どもの負担になったり、排泄の感覚が育ちにくくなることもあります。

でも、すべての子に100%あてはまるルールではありません。

わが家の娘が5歳を迎えたゴールデンウィーク、ちょうど夫が休みで在宅中でした。

娘はすでに「おしっこをためる力」も「トイレで排泄できる意識」も備わっていて、あとは“きっかけ”を待っているような状態。

夫が1時間おきに「トイレ行こうか?」とやさしく声をかけ続けたことで、娘の中で何かが動きました。「いかない!」を繰り返していた娘が、ついに「行く」と自分の意志で答えたのです。

その日の午後、なんと人生初の「うんち」がトイレでできたんです。「ぎゅーする!」と求めてきた娘をハグしながら見守ると、小さな体からがんばりが伝わってきて、私まで涙が出そうになりました。

あの瞬間、娘の中に自信の芽が生まれたのを、私は確かに感じました🌱

その後も何度か失敗はありつつ、成功体験が重なって、ついに「うんちのトイトレ」も完了✨

“失敗しちゃダメ”ではなく、

“失敗してもまた次がある”

──そんな前向きな気持ちで、娘はトイレと向き合えるようになったんです。

🌼5. 「焦らないトイトレ」は、けっして“何もしない”ことじゃない

専門家たちも言っています。

「子どもがトイレに行きたがらない時期は、“行きたくなる環境”を整えるのが親の役目」

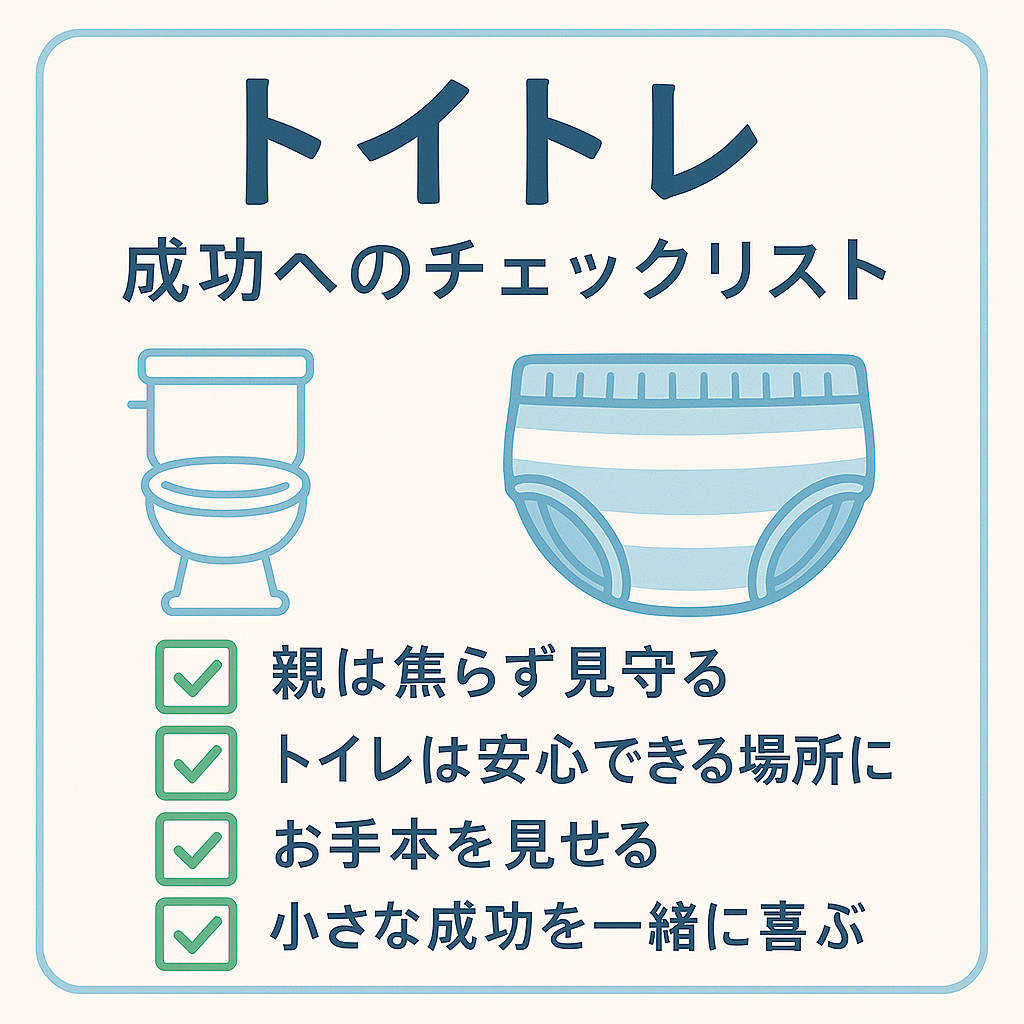

✅ 親が焦りすぎないこと

✅ トイレを「怖くない場所」にすること

✅ ロールモデル(お手本)を見せてあげること

✅ そして何より「できたね!」の成功体験を積ませること

うまくいかなくて泣きたくなる夜もあったけど、今は心から、「あの時、焦らなくてよかった」と思っています。

🌈最後に:この記事を読んでくれたあなたへ

誰かの言葉に救われて、それでもうまくいかなくて、悩んで、試して、また悩んで…。そんな毎日を乗り越えて、やっと気づけたこと。

「正しいやり方」じゃなくて、

「その子に合ったやり方」が、いちばんの近道だったということ。

そして、ママが安心して笑っていられることが、子どもにとって最高のトイトレ環境だったんだと。

あなたのペースで、大丈夫。ママと子どもにとって、一番やさしいゴールが、ちゃんと待っています。

🔗参考資料まとめ

🧠 小児泌尿器科医・佐藤裕之先生の記事

👉 トイレトレーニングを始める前に知っておきたい「膀胱の発達」【医師監修】|たまひよ

…蓄尿機能や開始時期の目安について、医学的にやさしく解説✨

「ためる力が育ってから始める」ことの大切さが、医師目線でよくわかります!

🧡 助産師HISAKOさんのYouTubeチャンネル

『12人産んだ助産師 HISAKOの子育てチャンネル』

👉 【トイトレ】関連動画まとめプレイリスト

…「排泄の自立」「過活動膀胱」「心因性頻尿」など、幅広いテーマをわかりやすく解説!

HISAKOさんならではの温かさ&現実的なアドバイスが魅力🌸

コメント